|

Size: 1839

Comment:

|

Size: 2254

Comment:

|

| Deletions are marked like this. | Additions are marked like this. |

| Line 45: | Line 45: |

| 熱弾性雑音が常温では感度を制限する。常温LCGTの感度は以下のようになる。 | 熱弾性雑音が常温では感度を制限する。常温LCGTの感度は下図左のようになる。 |

| Line 48: | Line 48: |

中性子連星の観測レンジはSN=10として低温のBRSE(DC)が210Mpcであるのに 対して、常温では130Mpcまで落ち込む。この状態でどれだけの期間、観測を行なう かは、その時点でAdLIGOがどこまで感度を出しているかなどのファクターを考慮して 決めることになるだろう。 詳細は{{attachment:LCGTroom.pdf|こちら}} |

常温での測定について

宮川さんの提案(09/05/12)~抜粋

>まず、目標感度(最終感度でもいいです)ですが、LCGTは冷やすという計画なので、

>AdLIGOに勝っている必要があると思います。予算獲得の面からも、冷やしているのに

>なんでAdLIGOに勝てないのと言われたら返す言葉がないからです。

>

>その上で、冷やすまでの戦略的な感度を「段階的に」考えるべきです。例えば最初は

>SR無しのPRFPMIでやり、次にSRを入れ、次に冷やす等です。冷やす場合と冷やさない

>場合では最適な帯域幅は違うはずです。単純に言えば熱雑音に支配される冷やさない

>場合はブロードで良く、冷やす場合は熱雑音に支配されないのでdetuneの方がいい

>と考えます。

>

>CLIOの経験からも、実際にはLCGTが冷やさないで動かす期間がまだ相当あるものと

>考えられます。恐らく冷やさないうちに観測というのも考えられるでしょう。なので

>それぞれの段階において、もっと具体的には、何年までにはこのような光学設計で

>動かし、目標の帯域幅及び感度を確立し観測をして、次の何年までにまた別の光学設計

>でやるというようなより戦略的、段階的な計画を立て、それに応じた干渉計の帯域幅

>を考えるべきだと思います。

常温での感度

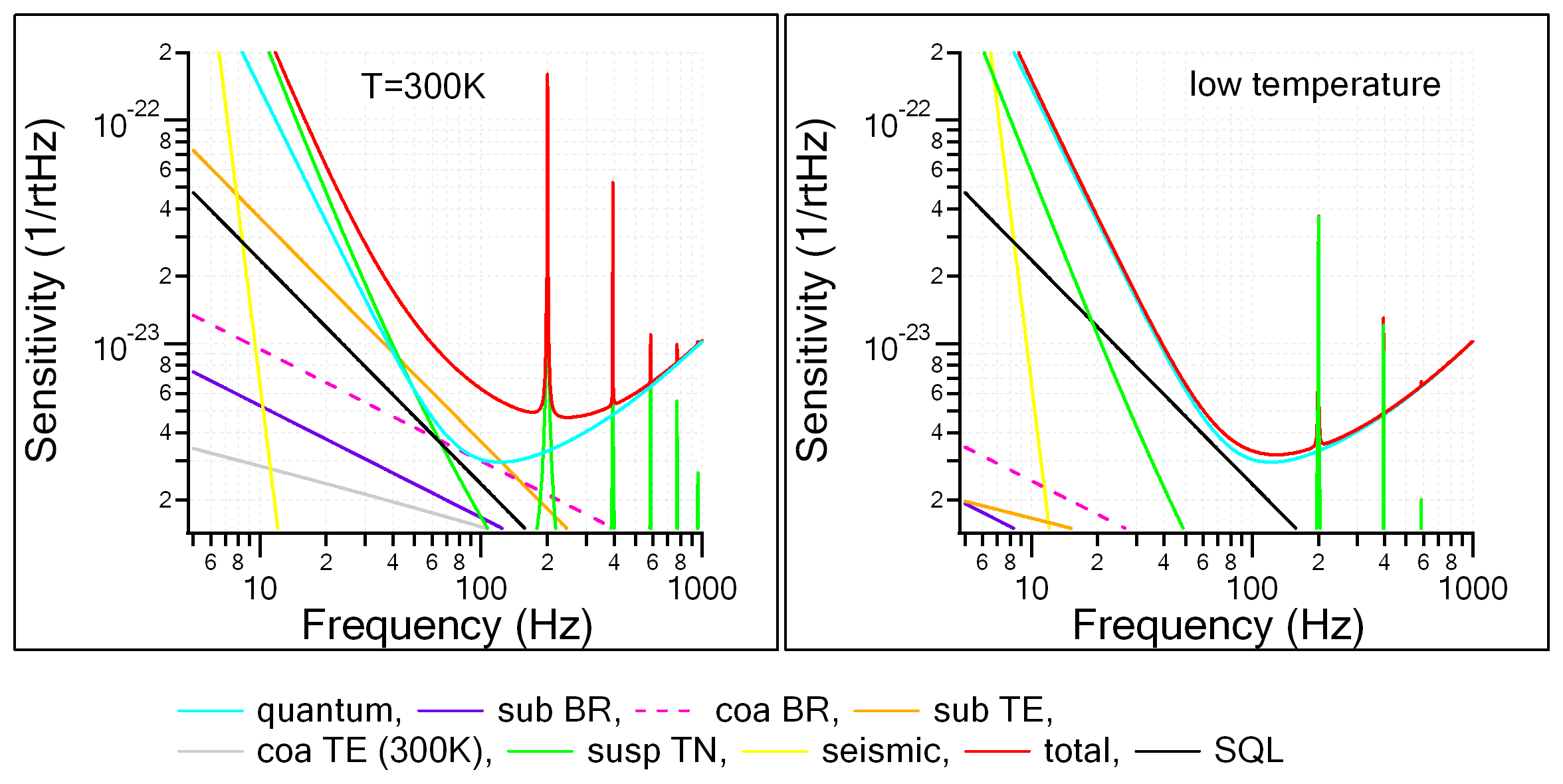

LCGTはサファイア鏡を用いる。サファイアは常温で熱伝導率が高いため、基材の

熱弾性雑音が常温では感度を制限する。常温LCGTの感度は下図左のようになる。

中性子連星の観測レンジはSN=10として低温のBRSE(DC)が210Mpcであるのに

対して、常温では130Mpcまで落ち込む。この状態でどれだけの期間、観測を行なう

かは、その時点でAdLIGOがどこまで感度を出しているかなどのファクターを考慮して

決めることになるだろう。

詳細は